三十三間堂の向かいの交番は「大仏前交番」といいます。

方広寺の大仏といえば、奈良の大仏よりも大きく、西へ延びる道は今も正面通りと呼ばれています。

豊臣秀吉の威光を示す青銅の大仏さんは、あわれにも徳川の世になって取り壊されます。

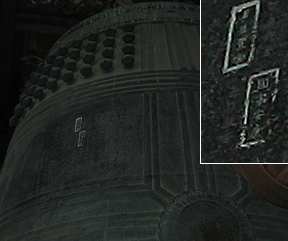

大阪冬の陣・夏の陣のきっかけとなった「国家安康」「君臣豊楽」の鐘は、家康を断ち切り、 豊臣が楽しむとして、徳川を呪う証拠として残されます。

【方広寺の鐘】

また江戸時代初期は、明銭が普及していましたが、取り壊された大仏の銅で、おびただしい数の銅銭が鋳造されました。

それが一文銭「寛永通宝」です。

【寛永通宝】

一昔前、ジャイアント馬場の16文キックが有名になりましたが、昔は足のサイズは、10文(ともん)や11文という呼び方をしていました。

これは大量に出回った一文銭「寛永通宝」が長さの単位になったからです。